如何讓宰后豬肉更保鮮?我科學家發現品質靶標蛋白

原發表日期:2020-06-16來源:光明網

原發表日期:2020-06-16

來源:光明網

光明網訊(記者 宋雅娟 張蕃) 近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所豬遺傳育種創新團隊發現豬肉品質靶標蛋白,為宰后肉質性狀分子調控機制的解析,肉質性狀的遺傳改良及研究飼料營養組分對鈣平衡及肉質性狀的影響提供參考。相關研究成果在線發表在《食品化學(Food Chemistry)》上。

據團隊張龍超副研究員介紹,豬肉的品質可以影響肉產品的后期加工及消費者的購買欲,豬肌肉代謝水平對于宰后肉品質具有決定性的影響,改善豬肉品質是豬育種工作的重要目標之一。

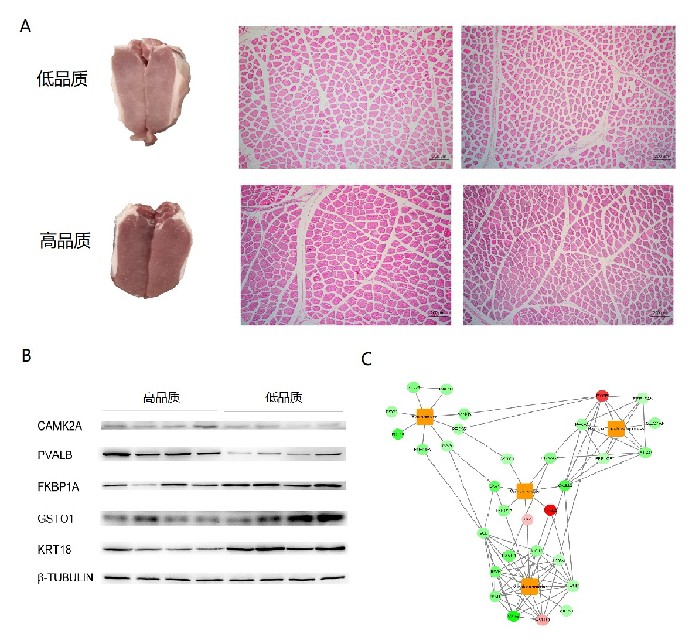

(A)差異肉質樣品感官及組織切片圖 與低品質肉相比,高品質肉具有正常肉色,肌纖維飽滿,肌纖維間隙小;

(B)western檢測差異蛋白在差異肉質樣品中的表達情況;(C)影響肉質性狀的蛋白網絡互作圖

為解析宰后肉質性狀分子調控機制,該研究測定了48頭北京黑豬宰后24小時pH值、肉色值,及48小時滴水損失值,挑選了高品質及低品質肉樣各4份開展蛋白質組鑒定,共獲得140個差異蛋白。功能分析結果表明,差異蛋白參與內質網鈣離子釋放,是影響肉質性狀的核心因素。在高品質肉樣中,富組氨酸鈣結合蛋白與小清蛋白高表達,而鈣調素2、小窩蛋白1及谷胱甘肽S-轉移酶ω1等蛋白低表達,可有效抑制鈣離子由內質網向胞漿釋放的速度,進而減緩宰后肌肉的糖酵解水平,減緩pH的下降,維持肉的高品質。

據了解,該研究得到國家科技支撐計劃、國家自然科學基金、國家生豬產業技術體系及中國農科院科技創新工程等項目支持。

歡迎掃描下方二維碼關注豬業分會官方微信(caaapig)

Copyright@2003 CAAA All rights reserved.中國畜牧業協會版權所有

備案序號:京ICP備05023006號-1

京公網安備110105009042